من تحرير الوطن إلى الاستدوال- تحليل نقد فكرة الدولة في الحالة الفلسطينية

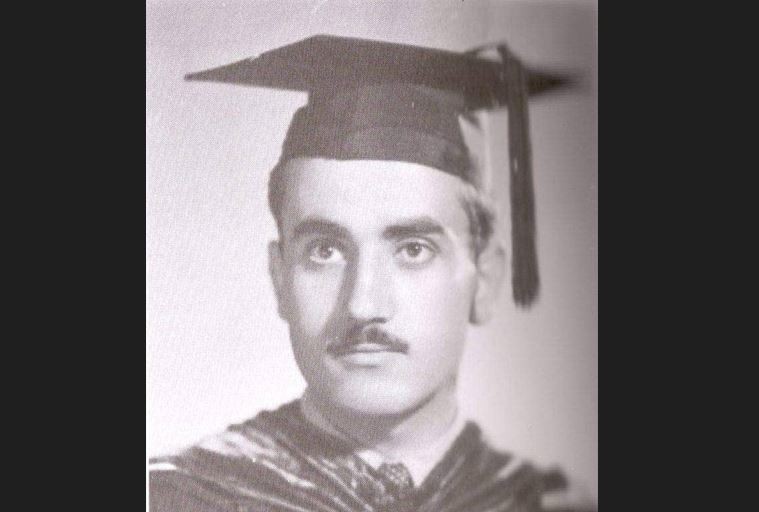

د. وسام الفقعاوي- باحث وكاتب سياسي

بقي الفكر السياسي الفلسطيني متمسكًا بمفهوم التحرير الكامل لأرض فلسطين منذ احتلالها سنة 1948م، وهذا ما أكدته وثائق كل التنظيمات والأحزاب الفلسطينية التي تأسست بعد هذا التاريخ، عدا الحزب الشيوعي الفلسطيني (الإسرائيلي لاحقًا)، وذهبت إلى أن الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين هي الكفاح المسلح، باعتبارها الوسيلة الناجعة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي السامي، وعليه فقد رُفضت أية طروحات أو تسويات أو مبادرات سياسية لحل القضية الفلسطينية. ومن المعروف أنه طوال المرحلة الواقعة بين 1948 – 1988م، اعتبرت القوى الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن الموافقة على قرار التقسيم؛ تنازلًا خطيرًا عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، في مقابل تمسكها بقرار تحرير فلسطين كاملة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على التراب الوطني الفلسطيني كاملًا.

كان لهزيمة حزيران 1967م، واحتلال باقي الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة)، إضافة إلى بعض أراضٍ لدول عربية أخرى؛ آثار ونتائج عسكرية وفكرية وتنظيمية كبيرة، ليس على الساحة الفلسطينية فحسب، بل والعربية بالكامل، خاصة وأن المواجهة المباشرة حينها كانت بين الدولة العربية الكبرى (مصر)، ورئيسها ذو التوجه والفكر القومي جمال عبد الناصر، حيث بدأت الشكوك تعلو في إمكانية حسم الصراع مع “إسرائيل” من خلال الحرب الكلاسيكية، وثبت عمليًا تفوّقها على الصعيد العسكري وامتلاكها لترسانة عسكرية عالية ومتطورة، كما كانت سببًا في تراجع الفكر القومي وبروز النزعات القطرية، وتركيز كل دولة عربية اهتماماتها على شؤونها الداخلية، في ضوء مستجدات ما بعد الهزيمة/النكسة.

دون أدنى شك أن الساحة الفلسطينية؛ كانت الأكثر تأثرًا بما جرى، حيث ظهرت إلى العلن العديد من التنظيمات والأحزاب الجديدة التي طغى على خطابها البعد الوطني في رؤيتها للصراع مع المشروع الصهيوني، وتضخم خطاب إبراز الكيانية الوطنية الفلسطينية، لذلك كان أولى خطواتها السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما تم سنة 1968م، وتغيير ميثاقها بما يستجيب “للتطورات الجديدة”، وطال هذا التغيير اسم الميثاق من قومي إلى وطني، إضافة للعديد من بنوده الأخرى، بما في ذلك بنية المنظمة وتركيبتها الداخلية، بحيث أصبحت المنظمة من وجهة نظر التنظيمات والأحزاب التي دخلتها، وشاركت في بنيتها، تُعبر عن الرؤية والكيانية والهوية الفلسطينية، والممثل لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، كما كانت تجسيدًا للنظام السياسي الفلسطيني “الدولاني”، الذي تبلور خارج حدود فلسطين.

البحث عن الدولة في التسوية مع العدو: فقدان الوطن

يُؤرخ كثيرون إلى أن ملامح التسوية السياسية برزت في الذهنية القيادية الفلسطينية في منظمة التحرير على وجه الخصوص مع إقرار ما عرف باسم برنامج النقاط العشر في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني سنة 1974م، والذي جرى تحويره لاحقًا ليصبح البرنامج المرحلي، ودعا إلى ضرورة أن تُركز قوى الثورة الفلسطينية إمكانياتها السياسية والعسكرية، باتجاه النضال من أجل إقامة سلطة الشعب المقاتلة على أية أرض فلسطينية يجري تحريرها، لتشكل قاعدة ومنطلق لتحرير باقي فلسطين، حيث رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ صاحبة مبادرة طرحه فلسطينيًا، أن خطتهم تنطلق من نقد المفهوم غير الواقعي، الذي يحاول أن يجعل من هدف “التحرير الكامل”، برنامج حد أدنى للثورة الفلسطينية، مهملًا تحليل طبيعة الثورة ومضمونها الطبقي وقواها المحركة، وإمكانيات وقدرات إسرائيل، وتَعرُض المقاومة إلى الهزيمة في الأردن قبل ذلك بأربع سنوات (1)، وكان المحرك الأساسي لطرح هذا البرنامج -حسب أصحابه- هو انتصار مصر في حرب أكتوبر قبل ذلك بأشهر معدودة، والمساعي الأمريكية المحمومة في ذلك الوقت لعقد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، وإمكانية أن يكون الملف الفلسطيني مطروحًا على أجندتها، وهذا ما تحقق فعلًا سنة 1979م. وكان قد سبق اعتبار المفاوضات أيضًا شكلًا من أشكال الكفاح، وهذا ما أقرته الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة سنة 1977م، مرورًا باتفاق 11 شباط 1985م مع الملك حسين، بخصوص الكونفدرالية الفلسطينية – الأردنية، وصولًا إلى إقرار وثيقة الاستقلال سنة 1988م التي انبنى بيانها السياسي على قبول القرارين 242 – 338، مما عَنيَّ أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قد شقت نهجًا جديدًا في تعاملها مع المشروع الصهيوني؛ من منطلق إزالة كيانه إلى “التحرير” على مراحل، من خلال التسوية/التصالح معه، بحيث أصبحنا أمام واقع جديد في الفكر السياسي الفلسطيني، بل تحول استراتيجي، يعتقد أصحابه بأن التعاطي مع الحلول السياسية كتكتيك وطريقة لحسم الصراع (2)، قد يوصل – من وجهة نظرهم – إلى هدف التحرير أو على الأقل إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران 1967م.

إن المفارقة السياسية الجوهرية على صعيد الصراع العربي – الصهيوني ومن ضمنه الفلسطيني تجسدت؛ بشروع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن هيأت لها نتائج المتغيرات السياسية الذاتية والموضوعية، فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا؛ ظروفًا لم يسبق لها مثيل من قبل؛ لإعادة ترتيب وجودها في المنطقة العربية من بوابة التسوية السياسية، بدءًا بكامب ديفيد، الذي عدَّ أكبر اختراق صهيوني في حينه، مرورًا بمؤتمر مدريد “للسلام” سنة 1991م، الذي جاءت المشاركة فيه متوافقة مع الإملاءات الإسرائيلية التي حددها اسحاق شامير (رئيس وزراء إسرائيل الأسبق) بالتفاوض مع المنظمة بشكل غير مباشر، ومن خلال وفد أردني؛ تضمن شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل على رأسهم الدكتور حيدر عبد الشافي، وهذا ما حدد لاحقًا سياسة الاستنزاف التي مارسها العدو، حيث لم يَطل أمر المفاوضات السرية كثيرًا، إلى أن جاءت اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) 1993م، والتي شَكلت تحولًا استراتيجيًا في تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني، لما عكسته من تغّيرات جوهرية على مسار منظمة التحرير الفلسطينية وخياراتها السياسية، والتي أبرزها الاعتراف المتبادل بينها وبين حكومة العدو الإسرائيلي، واشترطت الأخيرة أن يكون التوقيع عليه سابقًا على توقيع الاتفاقية، الذي عنيَّ الاعتراف التاريخي والقانوني والسياسي بأن لإسرائيل الحق ليس في 78% من فلسطين كما يعتقد البعض، بل فلسطين كاملة، أي الوطن الذي كانت تكافح المنظمة من أجل استرجاعه كاملًا؛ خاصة وأن الاتفاق لم يحدد بوضوح ما هو الواقع القانوني والسياسي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تأجيل القضايا الرئيسية لما عُرف بمفاوضات الحل النهائي.

لقد اعتقدت القيادة الرسمية الفلسطينية الموقعة على اتفاقية أوسلو؛ أن الاتفاقية شكلت بداية عملية وفرت إطارًا تمهيديًا لمنطق بناء/إقامة الدولة الفلسطينية. وعليه؛ شرعت في بناء ما أسمته مؤسسات الدولة على أرضها، بحيث بقيت أحد الملامح المتواصلة والمستمرة لدينامية أوسلو؛ الإيهام بأن الدولة الفلسطينية ستكون النتاج النهائي للمرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو المؤرخة في مايو 1999م، في الوقت الذي لم يعلن أطراف الحكم في “إسرائيل”، طوال عملية التفاوض؛ تصريحًا أو وعدًا بأن تكون نهاية المرحلة الانتقالية: دولة فلسطينية، لهذا اِعتقد البعض أو رَوّج بأن موضوعات الدولة والسيادة والقدس، هي سبب في انتهاء العملية السياسية في مفاوضات كامب ديفيد النهائية التي جرت سنة 2000م، وفشلت في التوصل إلى حل سياسي يُجسد حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، وبالتالي أضيف هذا الفشل إلى ما سبقه من مفاوضات عبثية، حيث لم تفلح أو تنجح المبادرات والخطط التي قدمت كافة؛ من ميتشل وتينيت ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق ومفاوضات أنابوليس وما تلاها: أن تعيد الطرفين “الفلسطيني والإسرائيلي” إلى طاولة المفاوضات السياسية مجددًا، لكنها استطاعت أن تُبقي الشق الأمني والخدماتي قائمًا ومستمرًا.

في هذا الجانب، وانطلاقًا من حسن نية كاملة، فإنني أفترض بأن القيادة الرسمية الفلسطينية، عندما وافقت على تقديم التنازلات الكبيرة والخطيرة سابقة الذكر وغيرها، كانت تسعى إلى توفير الظروف والمقدمات التي تُمكّنها من إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، المحتلة سنة 1967م، لكنها فشلت؛ فشلًا ذريعًا في أن تجعل هذا الهدف نصًا أو بندًا من اتفاق أوسلو. وعليه؛ فإن هذا الاتفاق لم يحمل أية ضمانة فعلية لتحقيق الرؤية التي اعتقدت القيادة الفلسطينية أنها يمكن أن تحققها من خلاله، حيث باتت هذه الرؤية موضوع صراع بين طرفي المفاوضات “الفلسطينيين والإسرائيليين”؛ حقق العدو الإسرائيلي بموجبها مزيدًا من المكاسب السياسية، مقابل المزيد من الفشل والتنازلات الفلسطينية؛ فالسلطة الفلسطينية، ورغم كل المؤسسات الإدارية والاقتصادية والأمنية التي أقامتها، إلا أن الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بقيتا خاضعتين إلى ممارسة الحكومة العسكرية الإسرائيلية وسلطاتها ومسؤوليتها… وبالتالي، لم تتمكن السلطة، من تحقيق أي شكل من أشكال الاستقلال السياسي أو أي نوع من أنواع السيادة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصل النزوع الدولاني لنهايته بالتغذية الممنهجة للتناقضات الداخلية الفلسطينية واستعارها بالاقتتال الداخلي الذي تلا نتائج المشهد الانتخابي الديمقراطي لمجلس السلطة الإداري (المجلس التشريعي)، وصولًا إلى الانقسام السياسي بأبعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية والجغرافية… الذي أدى إلى مزيد من تفكيك الهوية الوطنية وبروز هوية الإسلام السياسي الموازي لها، إلى جانب تفكيك النظام السياسي والمجتمعي في الأراضي المحتلة.

بناء على ذلك؛ يمكن الاستنتاج أنه بعد ما يزيد عن ثلاثين سنةً على مسار تُوسلّ إقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات، جاءت حقائق الواقع لتثبت أن القيادة الفلسطينية لم تربح الدولة من جهة، ووضعت مقدمات خسارة أو فقدان الوطن من جهة أخرى، ومنذ وقت مبكر؛ فالتناقض البنيوي في المشروع الذي عُرف باسم البرنامج المرحلي الفلسطيني، وبُنيَّ على الجمع بين إقامة الدولة على 22% من أرض فلسطين التاريخية، وفي الوقت ذاته؛ المطالبة بالعودة إلى دولة تُعرّف نفسها بأنها ليست دولة مواطنيها؛ شكل نوعًا من المفارقات والارباكات والأوهام بالنسبة للفلسطينيين، وهذا ما تكّرس مؤخرًا؛ عبر “قانون القومية الإسرائيلي”، وهذا التناقض أدى بالضرورة إلى تهميش جوهر القضية؛ ألا وهو حق العودة، ولكن هذا العجز البنيوي يتجسد أيضًا في تجنب ذكر المكون الثالث من الشعب الفلسطيني، ذلك المكون الذي حافظ وما زال، على العلاقة الوطيدة مع ما كان وطنًا واحدًا تحول معظمه إلى “وطنٍ” لفئاتٍ استعماريةٍ استيطانية (2)، وهنا يكمن جوهر فشل “المشروع السياسي الفلسطيني”، من حيث أنه لم يتعامل مع المشروع الصهيوني، باعتباره استعمارًا استيطانيًا لا يفكر مطلقًا في الخروج أو الانسحاب، وأنه لن يخرج إلا عبر قوة قادرة على هزيمته، وهنا تتجلى فكرة الصراع باعتباره صراعًا عربيًا – صهيونيًا، يقوم على أن الدولة الصهيونية تأسست ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا ضد مصالح وحقوق الشعوب العربية من خلال: الهيمنة عليها ونهب ثرواتها، وتكريس تخلفها، واحتجاز تطورها واستتباعها؛ الأمر الذي يوضح سبب فشل “المشروع السياسي الفلسطيني” الذي تعامل مع المشروع الصهيوني باعتباره نوعًا من الاحتلال الاستعماري، وأن التخلص من هذا الاحتلال يؤدي إلى الحرية المنشودة.

وبالعودة إلى جذور هذا التناقض البنيوي الذي أدى إلى فشل المشروع الوطني الذي توسلته قيادته الرسمية؛ يذهب صلاح خلف “أبو إياد” في كتابه “فلسطيني بلا هوية” إلى أن السوفييت هم أصحاب السبق في طرح فكرة المرحلية على القيادة الرسمية الفلسطينية، وهناك من قال بأن السعودية هي من تقف خلفها. لكن الحقيقة الموضوعية سواء كان السوفييت فعلًا أم السعودية هي من يقف خلف ذلك الطرح؛ تضعنا أمام سؤال: هل من إمكانية أن يجد هذا الطرح قبولًا والسير في طريقه كنهج رسمي؛ دون التهيؤ والتحفز والقبول الداخلي أولًا؟ بمعنى آخر: هل يمكن لأفكار التسوية أن تجد طريقها للفكر السياسي الفلسطيني، دون ترويض أو تأسيس الفكر السياسي للتنظيم الأكبر (فتح) عليها؟

إن الإجابة على هذا السؤال؛ تعيدنا إلى برنامج حركة فتح السياسي، باعتبارها هي من قادت الحركة الوطنية الفلسطينية، من خلال سيطرتها على المقاليد التنظيمية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيمنة خطابها السياسي، منذ سنة 1969م، والذي ما يزال مهيمنًا حتى يومنا هذا، ولم يقف الأمر عند حد هذه الهيمنة الفتحاوية، بل تطبعت أغلب الفصائل الفلسطينية بخطابها السياسي لا العكس!

ففي التقرير السياسي الذي قدمه فاروق القدومي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعد شهرين بالضبط من هزيمة/نكسة 1967م؛ تبنى هدفًا واضحًا، تحت ستار ضرورة طرح وإقرار برنامج سياسي مرحلي، وهو: إقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل”، والذي أثار عاصفة بين أعضاء مركزية فتح، وتم الاتفاق على وضعه جانبًا؛ لحين أن يأتي الوقت المناسب له. ومن ثم توالت اعترافات قادة حركة فتح بهذا “الهدف”، وَعُدَّ في حينها صلاح خلف “أبو إياد” من أكثر المنظرين، بل المُفوهين للتعبير عنه، ففي كتابه “فلسطيني بلا هوية” سابق الذكر، يقول وإنه خلافًا: “لرؤية الحاج أمين الحسيني وصحابته؛ الاستراتيجية للمستقبل الفلسطيني التي كانت تفتقد بشكل طاغٍ الصفات الضرورية، من أجل القيام بتنازلات تكتيكية، وهذه بالضبط هي الثغرة التي حاولت “فتح” أن تسدها. وخلافًا للمظاهر والقناعة العامة، فإننا لم نقرر إقامة دولتنا على جزء وحسب من فلسطين؛ غداة حرب تشرين/أكتوبر 1973م، فمنذ شهر تموز/يوليو 1967م، أي بعد نحو شهرين من الهزيمة العربية؛ تقدم فارق القدومي بتقرير سياسي، يعرض فيه الاستراتيجية والتكتيك اللذين يجب أن تتبناهما حركة “فتح”. وفي هذه الوثيقة نجده يقترح علينا أن نعلن تأييدنا لقيام دويلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حال أعادت إسرائيل هذه الأراضي التي احتلتها لتوها، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض في حينه دون أن يَكِل “القدومي” من طرحه في مؤتمر الحركة الثاني المنعقد سنة 1968م، وقوبل بذات الرفض السابق في اللجنة المركزية، وتم وضعه جانبًا في انتظار مجيء “أيام أفضل”، ومن ثم تبنى طرحه من جديد كل من ماجد أبو شرار ونمر صالح (أبو صالح) وغيره من مركزية فتح، بعد خروج قواعد الثورة من الأردن سنة 1970م، إثر مجازر أيلول الأسود التي نفذها النظام الأردني ضدها. ونجد “أبو إياد” ذاته وفي ضوء نتائج حرب 1973م، يشير إلى: “أن الحرب ونتائجها أثارت في صفوفنا وعيًا صحيًا سيساعدنا على تكييف أهدافنا على الحقائق وعلى اتخاذ قرارات جريئة؛ تضع حدًا نهائيًا لسياسة: كل شيء أو لا شيء” (4).

ورويدًا رويدًا تدحرجت المسألة إلى طرح فكرة الالتقاء مع ما سُميَّ في حينه اليهود المناصرين للحق الفلسطيني أو الداعمين لتوجهات منظمة التحرير، والتي بدأت في التفريق بين من هو يهودي ومن هو صهيوني – وهو تفريق صحيح بالمناسبة – ولكن الأهم: ما هو الهدف من وراء التفريق؟ وتعددت اللقاءات وأسماء من يقوم بها وأماكن انعقادها، إلى أن شُرّعت رسميًا في المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1977م؛ بحثًا عن حلفاء بين القوى اليهودية المعارضة للصهيونية، تحت عنوان: “البحث عن أرض أيديولوجية مشتركة”، ثم اتسع الحوار وأهدافه ليشمل “القوى الديمقراطية اليهودية”، وبعدها أصبح يشمل ما سُميَّ “بمعسكر السلام”، وهذا ما يؤكده خطاب لهاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمام جمهور الجمعية الراديكالية البريطانية، قال فيه: “النضال الصعب والطويل، الذي خاضته قيادة التيار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل خاص ياسر عرفات ، من أجل تهيئة الأرض من جانبنا للوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض مع إسرائيل… من عام 1968 – أُكرر 1968- بدأ ياسر عرفات، وأولئك الذين كانوا زملاءه الأساسيين في فتح، بدأوا يستوعبون الواقع… أي الحاجة إلى حل سياسي إنساني لنزاعنا مع إسرائيل. وهكذا، حددنا المهمة الصعبة والخطيرة لتحضير الأرضية للوصول لحل سياسي، عن طريق التفاوض مع إسرائيل، إن سِجلّ نجاحنا في القرارات التي أصدرها مجلسنا الوطني، بين عامي 1974-1988” (5).

طبعًا لقد كان ياسر عرفات “بندول” طرح الأفكار وإخراجها بالطريقة التي تقدمها بسهولة إلى الذهنية الفلسطينية العامة، في إطار صيغ وأطروحات عاطفية عاصفة أحيانًا، كما في كلمته سنة 1974م، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد جئتكم بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”، أو ربطها بشعار الانتفاضة الشعبية التي انطلقت عام 1987 (الحرية والاستقلال) الذي جرى نحته، ليصبح على مقاس الفكرة الأساس لكل هذا “الحراك الثوري أو الثورة المعاصرة”، حسب ما عبرت عنه/ها حركة فتح سياسيًا، من خلال مشروع التسوية الذي لا يمكن فصله بالمطلق عن التطلعات الطبقية التي مثلتها قيادتها التي تنحدر في أغلبها، من أوساط البرجوازية الصغيرة، وكانوا يحملون أيديولوجية أو أيديولوجيات هذه الطبقة، واندماج الكثير منهم في علاقات وثيقة مع النظام الرسمي العربي؛ خاصة السعودية ومصر السادات من جهة، والطبقة البرجوازية الكبيرة الفلسطينية في الخارج من جهة أخرى، حيث قام بعض رموز هذه الطبقة، بدور الوسيط المالي والسياسي، ومن هنا ترافق كل هذا المسار مع تأكيد دائم على الكيانية والاستقلالية الفلسطينية، وبرز بشكل كبير نزعة الانفصال عن الجماهير العربية، تحت شعارات وممارسات عديدة منها: عدم التدخل في الشؤون العربية والقرار الوطني الفلسطيني التي كانت في مضمونها نزعة للانفصال وفصل القضية عن جماهيرها العربية وعمقها القومي، وفي الوقت ذاته، فصلها عن جماهيرها الفلسطينية، وحصرها في “نخبته” السياسية، وهنا رأى غالب هلسا “أن تبني القيادة اليمينية للثورة الفلسطينية خطاب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية؛ كان المؤشر الأول لنيّة هذه القيادة تحويل الثورة إلى شكل من أشكال الدولة، وهذا يدلّل على الفهم القاصر لهذه القيادة التي كانت ترى المقاومة الفلسطينية منفصلة عن قضايا الشعوب العربية. وهنا تساءل: هل تستطيع الثورة أن تملك استقلالية عن بلاد وشعوب ارتبطت بها وخاضت حروبًا إلى جانبها؟ وكيف لا تتدخل في شؤون بلدان؛ هي -أي الثورة- جزء من شؤونها الداخلية؟” (6).

لم يكتفِ غالب هلسا بذلك، بل اعتقد بأن تقاطع اليمين الفلسطيني مع نظام السادات كان سببه أن “الفلسطيني خطر على الاثنين”، والاثنان متفقان على إضفاء هوية على الفلسطيني تنزعه من سياق الثورة العربية “سياسة العزلة عن الجماهير”، بمعنى سحب صاعق التفجير الفلسطيني من الحالة العربية الثورية، إلى مربع التسوية من بوابة نخبته/قيادته السياسية.

تأسيسًا على ما تقدم، نصل إلى الفكرة الرئيسية/الجوهرية لهذه الدراسة، من خلال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل حركة فتح كانت مشروع تحرير أم تسوية؟ وهل كان خطابها المُضمر هو ذاته المُعلن؟

في محاولة الإجابة على هذا السؤال، أبدأ بالاستناد للتقرير الذي تقدم به فاروق القدومي، وتوالي تبني وجهة نظره من قبل أعضاء مركزية فتح، وبالأخص صلاح خلف “أبو إياد” الذي لم يكتفِ بالحديث السابق، في كتابه “فلسطيني بلا هوية”، بل استطرد قائلًا: “أنه كائنًا ما كانت انطلاقة وبأس حرب العصابات ضد الدولة الصهيونية، فإنها تظل في المستقبل المنظور دولة لا تقهر”، وهذا ما يؤشر وبوضوح إلى أن “لعبة” الكلام بدأت مبكرًا، بعد أن كان الشعب الفلسطيني ملتفًا حول منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد الشقيري، وانفك عنها، ليلتف حول “وعد التحرير” الذي قدمته حركة فتح بعد الهزيمة/النكسة مباشرة وفي خضمها؛ تلك “اللعبة” التي تقوم على اِسماع الآخرين ما يحبون لا الحقيقة، هذا هو سياق كلمات من نوع “الوعي الصحي وتكييف الأهداف” و”انتظار مجيء أيام أفضل” و”الدولة التي لا تقهر..”؛ فماذا يعني أن تذهب فتح بعيدًا في الاتجاه المعاكس “لقناعتها الحقيقية”؛ خاصة وأنه كان أولى “إنجازاتها” الفكرية في “م.ت.ف”؛ تعديل الميثاق الوطني سنة 1968م، بإلغاء البعد القومي العربي للصراع مع العدو الصهيوني، وبلورة ما يسمى بالقرار الوطني المستقل، إلى جانب إدراج بند يقول: “أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد إلى تحرير فلسطين”؟!

فبحسب تقرير “القدومي” ومن ثم حديث “أبو إياد” وهاني الحسن وماجد أبو شرار وياسر عرفات وغيرهم من مركزية فتح وقياداتها الأولى… فإن فتح في الجوهر كانت مشروع تسوية، أما استنادًا للخطاب المُعلن والكلمات العامة والشعارات الفضفاضة؛ فقد كانت مشروع تحرير، أو على الأقل هكذا نُظر إليها؛ عنيَّ هذا ويعني أن اختلالًا بنيويًا خطيرًا كان هو من يقف خلف ذلك، لا يمكن إدراجه في نطاق المستوى التكتيكي، وإن كان من مجال لرؤيته انطلاقًا من هذا المستوى، فإن التكتيك كان بين القيادة والشعب، وبلغة صريحة علاقة خديعة كاملة وواعية؛ علاقة أسست لنظام شامل من انفصال الكلام عن الممارسة والقناعات المُضمرة عن الأطروحات المُعلنة؛ كون الوقائع المادية لتطور الصراع، أكدت أن الخطاب المُعلن والشعارات الفضفاضة والسياسة التي تنبع من فوهة البندقية، كان أيضًا رئيسيًا لمسار التسوية والتفاوض، وصولًا إلى اتفاقية أوسلو ولحظة الانحطاط الراهنة!

دولة أم دولتان؟ رُؤيّة مَن؟

خيار الدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية، ليس طرحًا جديدًا، بل طرحًا قديمًا؛ بدأ صهيونيًا منذ نهاية القرن التاسع عشر، وانعقاد المؤتمر الصهيوني سنة 1897م الذي طرح فيه إقامة “دولة لليهود” في فلسطين، وكُثفت هذه الرؤية بشكل أوضح، في كتاب ثيودور هرتزل الصادر سنة 1905م، بعنوان: “دولة لليهود”، وبمراجعة تصريح بلفور، فإنه يتحدث بوضوح عن: “… تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين (…) على أن يفهم جليًا أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين…”، بمعنى أن التصريح تعامل مع اليهود كشعب، تجمعه خصائصه كاملة، في حين تعامل مع الفلسطينيين من بوابة الحقوق المدنية والدينية، كطوائف إثنية ودينية ومذهبية، لا كشعب له الحق في أرض وطنه واستقلاله وتقرير مصيره. وبناءً على ذلك؛ سعت الحركة الصهيونية، بدعم لم ينقطع من الدول الغربيّة الاستعمارية التي وُلِدت هذه الحركة في أحشائها وتشبعت بأفكارها وأضحت يدًا ومن ثم قاعدة تحقيقٍ لأهدافها، إلى إقامة دولتها على أرض فلسطين، وفي السياق هذا، عملت ما يسمى بمؤسسات المنتظم الدولي من عصبة الأمم وصولًا إلى الأمم المتحدة، سواء من خلال صك الانتداب لسنة 1922م الذي كان في بنوده؛ تأكيد على تنفيذ تصريح بلفور، ومن ثم القرار 181 لسنة 1947م، والذي عُدَّ في حينه طرح لفكرة أو رؤية حل الدولتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الحل/الرؤية؛ جاء استكمالًا للحلول التي طُرحت من اللجان والمبعوثين الدوليين في سياق قطع استمرار وتطور النضال الوطني الفلسطيني المُجدي “وقد رأينا أن معظم القادة الصهاينة قد قَبلُوا في سنة 1937م، بتوصيات لجنة بيل التي تقضي بتقسيم البلد؛ لإتاحة المجال أمام إقامة دولة يهودية” (7).

تأسيسًا على ذلك، فإن طرح فكرة الدولة الواحدة ومن ثم التقسيم إلى دولتين، دون أن أقف كثيرًا على مساحة الدولتين اليهودية والعربية، مع التدقيق في تجاوز ذكر الدولة الفلسطينية، بحسب ما نص عليه قرار التقسيم؛ كونها تحيل إلى تسمية الأرض الأصلية، وفي ذات الوقت لوجود لشعب فلسطيني، بكامل مقوماته الوطنية والقومية، بعكس الرواية الاستعمارية الغربية – الصهيونية التي عملت على نفي الوجود المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، في مقابل تحقيق ما دعا إليه تصريح بلفور ومؤتمر بلتيمور لاحقًا، وهو إقامة الدولة اليهودية (الكومنولث اليهودي) وهو ما حصل سنة 1948م، وبمساحة تتجاوز ما قرره قرار التقسيم بكثير، حيث عدَّت الحركة الصهيونية أن ما تقوم به، هو “حرب التحرير” وإقامة دولتها/قاعدتها المتقدمة “إسرائيل” على 78% من فلسطين، وثم استكملت مهمة احتلال ما تبقى منها سنة 1967م؛ دون أن يُحرك هذا المنتظم الدولي ساكنًا، سوى المزيد من القرارات التي لم تخرج من غرف مؤسساته، إلا بما يتعلق بتعزيز “إسرائيل” ودورها.

لقد بات طرح الدولة الديمقراطية الواحدة؛ طرحًا فلسطينيًا رسميًا منذ سنة 1969م، عندما تبنته حركة فتح في حينه كحل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، واختفى من التداول بعد الموافقة على برنامج النقاط العشر “البرنامج المرحلي” سنة 1974م، الذي اُعتبر تجاوزًا لخيار الدولة الواحدة، لكنه عاد للظهور بعد انسداد الأفق أمام المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وعدم القدرة على تحقيق رؤية حل الدولتين، بما ينهي سنوات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المديدة، ويرسي سلامًا دائمًا وشاملًا وعادلًا، كما ذهب أصحاب التسوية ومن ولجوا في نهجها؛ متوسلين أطروحات تتجاوز هدف التحرير الكامل، إلى التماهي مع أطروحات العدو في سياق تجاوز أزمته، وتجديد مشروعه، واستمرار اندفاعه، وتمدد هيمنته، والتي كانت في جزء منها تُخرّج باعتبارها أطروحات دولية لحل الصراع، حيث نظر أصحاب هذه الأطروحات – في أقل تقدير – إلى الموقف الدولي باعتباره العامل الرئيسي والحاسم في تشكيل الموقف المحلي الخاص، وليس مجرد عامل خارجي مساعد أو معاكس لتحقيق استراتيجية خاصة. واستند دعاة هذا المسار/المنهج إلى “نظرية العقلانية والواقعية والمباريات الاستراتيجية الدفاعية وهي نظريات أكاديمية؛ تستهدف تحليل استراتيجيات الخصم وطرح الخطط البديلة للوقاية منها، وهي تفترض أن أقصى ما يمكننا فعله هو تقليل خسائرنا، لا تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. إن عماد هذه النظرية هو توقع أسوأ الاحتمالات وإعطاء العدو أعلى تقييم ممكن لقواه الحالية وبالمقابل إعطاء تقييم يسموه واقعي لقوانا الذاتية (…) ويبررون هذا بالعقلانية والحساب الواقعي وضرورة الحفاظ على الموارد المتاحة، في حين تجاوز هؤلاء رؤية/قراءة؛ تخطي مخططو العدو الصهيوني والإمبريالي، هذه النظريات التي ورثها بعض المثقفين العرب وأصبح عماد الفكر الإمبريالي المعاصر: الفكر الهجومي الديناميكي، لا الدفاع الستاتيكي” (8).

بناء على ما تقدم؛ يبدو أنه كلما كانت تعلو تلك الأطروحات الدولة/الدولتين ويضعها البعض باعتبارها أجندة سياسية له، كان العدو يذهب مدًى أوسع في هجومه الديناميكي، سواء على صعيد استكمال خطوات تطبيع وجوده في قلب الوطن العربي وعموم المنطقة، من خلال النسخة/الطبعة الجديدة (الاتفاقات الإبراهيمية)، وما سبقها من اشتراط على الفلسطينيين، بضرورة الاعتراف “بإسرائيل” دولة يهودية، مع اختتام هذا الأمر بإقرار “قانون القومية” من قبل الكنيست الصهيوني.

وبالتالي؛ فإن تكريس دولة العدو الصهيوني نفسها فعليًا كدولة يهودية، هو تعبير واضح عن روح الجوهر الإمبريالي الصهيوني العنصري المُسيطر على “المجتمع” الإسرائيلي، لتحقيق أهداف التحالف الإمبريالي الصهيوني في ظل هذه الحالة غير المسبوقة من الضعف والخضوع العربي ومنه الفلسطيني الرسمي، ومن أبرز هذه الأهداف: استكمال تزييف التاريخ الفلسطيني، وتديين الصراع من جديد، بحيث يتم الاحتماء بشعار “مكافحة العنف والإرهاب” للقضاء على ما بقي من مقاومة فلسطينية، وأيضًا للتخلص -ولو التدريجي- من عبء الوجود الفلسطيني (9).

إن النتيجة الواضحة لمآل ما يقرب من قرن ونصف من الصراع مع المشروع الصهيوني، الذي تبلور في أحشاء المشروع الاستعماري الغربي، ومد له كل سبل الحضانة والرعاية والدعم؛ يثبت أنه لا يوجد خيار وسطي توفيقي معه، ولا يمكن أن تكون المساواة بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصلانيين والإسرائيليين الذين احتلوها؛ عادلة، حتى لو أخرجها أصحاب هذه الأطروحات بأنها عقلانية وواقعية ومباراة دفاعية، لأنهم بذلك يستبعدون ويموهون ويختزلون ويتجاوزون؛ أهم منهج علمي؛ ربطًا بالمعرفة الموضوعية للمشروع الصهيوني – الإمبريالي المعادي ولطبيعة وجوهر الصراع التاريخي – الوجودي القائم، ألا وهو المنهج الثوري، والذي تُعدَّ الاحتمالات/التقديرات بالنسبة له، ليست أسلوبًا لمواجهة تطورات غير محسوبة، كما أن البدائل لا تمتد إلى الهدف الاستراتيجي؛ فالاحتمالات/التقديرات المُفترضة والمواقف البديلة لمواجهتها لا تتعدى التكتيك، وعلى أساس القدرة أو عدم القدرة على إحداث تغيّرات مؤاتية أو صد تأثيرات غير مؤاتية. إن المنهج الثوري من هذه الزاوية، يفترض الاحتفاظ دائمًا بزمام المبادرة وتجنب الوقوع في مصيدة ردود الفعل (10) أو التجاوز للهدف الاستراتيجي أو وضع حلول لأزمة العدو، وبالتالي اعطائه قوة دفع لمشروعه، في حين المطلوب دائمًا هو تصعيد أزمته ووقف اندفاعة مشروعه على طريق هزيمته التاريخية، وهنا بالضبط موقع المنهج الثوري في مقابل الاستسلام لدينامية العدو باسم العقلانية، والوقوعية في شِراك مخططاته باسم الواقعية، واللعب لحساب الخصم/العدو باسم المباراة الدفاعية.

ومما يلفت الانتباه، أن بعض أصحاب طرح شعار/رؤية الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة؛ دفاعًا عنها وتأكيدًا على جدية طرحها وإمكانية تحقيقها؛ ذهبوا إلى أبعد من ذلك في محاولة إبراز الجوانب التي تتعلق بالمشترك التاريخي والثقافي والسياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة، والعملية والتطبيقية من جهة أخرى؛ منطلقين بأنها بمثابة هدف استراتيجي وطموح بعيد المدى، في سياق تنظيري؛ موجه للعقل والثقافة الفلسطينية والعربية بالأساس؛ تعمل فيما تعمل، وتهدف فيما تهدف إلى ضرب وإجهاض الثقافة التحررية الثورية المقاومة وخلق حالة من القبول بالنتائج المريعة والإجرامية التي تحققت؛ مبررين ذلك ظاهريًا بدوافع الديمقراطية ومناهضة العنصرية، لكنها – في الحقيقة – أفكار لا تعبر إلا عن عقل مهزوم ومرتد؛ تصب في المآل النهائي في خدمة العدو واستمرار دفع مشروعه الاستعماري الاستيطاني، في مقابل استمرار تشتيت الرؤية العربية – الفلسطينية الحقيقية للصراع وطبيعته الوجودية – المصيرية، بعد أن تم ترويض وإنهاك وإضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية بعوامل ذاتية وموضوعية؛ تضافرت معًا، وعزل بعضها تمامًا عن العملية الثورية التحررية العربية، وفي ظل مناخات واستمرار تراجع المد التحرري العربي ومنه الفلسطيني بالذات، وتكريس الأنظمة الرجعية الكمبرادورية وبناها في الوطن العربي؛ تتعمق هيمنة الاستعمار الصهيوني – الإمبريالي. وإذا كان من بدٍ؛ فعلى أصحاب هذا الطرح وغيرهم من المعنيين في المسألة التحررية عربيًا وفلسطينيًا أيضًا؛ استذكار أدبيات العقلية الاستعمارية التي جسدها المنظرون والكتَّاب والدُعاة والساسة منذ سنة 1840م (مقالات بالمرستون وغيره)، كي نفهم ما هو الدور الذي يقوم به منظرو اليوم من كَتبَة ودعاة وساسة فلسطينيين وعرب؛ لخدمة ذات الفكرة الصهيونية، ولكن في محطة جديدة من تطور وتمكين عملية الاستيطان اليهودي في فلسطين، مع فارق أساسي أن هذا الدور تقوم به ألسنة تنطق بالعربية (11).

إن السؤال الذي يجب أن يبقى مطروحًا علينا جميعًا: لماذا مطلوبًا أن يذهب البعض إلى حلول لأزمة العدو ومشروعه، التي يستثمرها الأخير في التجاوز المدروس والتقدم المحسوب على حساب أرضنا وحقوقنا ومقدراتنا وحريتنا؛ راهنًا ومستقبلًا؟ وأي مصلحة تقف وراء ذلك؟ وفي رؤية مَن تصب كما أوضحنا أعلاه؟ وطالما أن الهدف ليس تسطيح المسائل؛ فنحولها إلى قضايا/أطروحات أفراد، فإن السؤال الاستكمالي لما سبق من أسئلة يصبح: حول ذلك الوضع السياسي اللاأخلاقي – المرضيُّ على الأقل الذي كان وراء ما يجري وما يزال يفعل فعله؟!

لعل الجواب المُكثف عن هذا السؤال/النقطة الأخيرة بالذات؛ يكمن في علاقات الخديعة والكذب الذي كان نظام حياة، لا مجرد واحد من سمات شتى للعمل السياسي الفلسطيني والعربي بالإجمال، وهنا يجب أن نُوقف مفاعيل هذا النظام، باستعادة جذر الصراع.

جذر الصراع: استعادة الوطن

لقد أضحى ما أطلق عليه “المشروع الوطني الفلسطيني”؛ المرتكز على الدولة في حدود سنة 1967م، رهينة عملية التسوية وما نتج عنها من اتفاقات، والأخطر من ذلك أصبح رهينة المواقف الإسرائيلية، فلم يعد من الممكن إنجاز هذا المشروع الذي يقوم على دولة مستقلة في الضفة و غزة إلا بانسحاب “إسرائيل” من هذه الأراضي، والانسحاب مرتبط بنجاح عملية التسوية، ونجاح عملية التسوية، مرتبط بالموافقة الإسرائيلية؛ المشروط بالاعتراف بيهودية الدولة، أي الانتقال من الاعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود الذي سبق توقيع اتفاق أوسلو، إلى الاعتراف بيهوديتها، كتطور طبيعي سعت إليه دولة العدو الصهيوني، من وراء عملية التسوية ومفاوضاتها، ومن خلال فرض وقائع مادية مباشرة على الأرض أيضًا.

يعني ما تقدم؛ أنه بينما انتقل الطرف الفلسطيني من خطاب التحرير، والأفكار الجامعة، إلى خطاب ينطلق من تخطي الحقوق الفلسطينية أو بعضها وتجسيدها بالدولة الفلسطينية، يتشبث الإسرائيليون بمختلف مسمياتهم “يسارًا ويمينًا”، بخطاب الحركة الصهيونية، بأبعاده التاريخية – التوارتية الأسطورية، والتي تتعدى مفهوم الدولة، إلى الحديث عن هوية الدولة، بهدف حسم موضوع الروايات التاريخية، والحق القومي لليهود في فلسطين؛ ليتضح بشكل لا يقبل الشك، بأن العدو الصهيوني؛ وظف اتفاقات التسوية معه، في إعطاء قوة دفع جديدة لمشروعه. وعليه؛ لم تكن المعيقات في طريق تطبيق الاتفاقات الموقعة معه، لا من طبيعة تكتيكية أو ثانوية يمكن تجاوزها من خلال عملية التسوية ومفاوضاتها سواء؛ لأنها من طبيعة الصراع نفسه، ذو الطبيعة التاريخية والوجودية، التي أسس لها الفكر الصهيوني القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وبالتالي؛ فإن “هذا الاستعمار الصهيوني الاستيطاني لا ينتهي في الزمان أو المكان، فهو استعمار لا رجعة عنه، لا يمكنه ولا يريد التراجع ولا تغيير طبيعته التوسعية، لأنه استعمار قائم على منطق الإبادة لأهل البلاد الأصلانيين (بالمعنى المادي والمعنوي والسياسي والثقافي)، وبعد أن تتم الإبادة يتم السطو على هويتهم، في محاولة لطمسها وتبهيتها، والحرص بقوة الاستبداد والإرهاب والقوانين العنصرية على عدم استخدام أهل البلاد الأصلانيين لهويتهم في معاملاتهم الرسمية، كما هو الحال مع أبناء شعبنا في الأرض المحتلة سنة 1948م، واستخدام صفة “العرب” وتفكيك هويتهم إلى هويات درزية وبدوية وطائفية، في محاولة يائسة لا مستقبل لها؛ تسعى إلى “تثبيت” ما يسمى بهوية “الشعب اليهودي” التي تفتقر بصورة مطلقة لكافة العوامل أو العناصر التاريخية والمجتمعية المكونة لأي أمة من الأمم أو لأي شعب من الشعوب (12). إن وعي تاريخية الصراع وموضوعيته؛ نقطة انطلاق رئيسية للفهم السليم والمنطقي لطبيعته؛ المشخصة أعلاه، ويقود إلى التعامل معه بوصفه اشتباكًا تاريخيًا واجتماعيًا مفتوحًا، ليس مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل مع الأمة العربية جمعاء، وكل أحرار العالم الذين يرفضون ويقاومون الاستعمار والصهيونية والإمبريالية، وهذا ما يعطي الصراع طابعه الوطني والقومي والأممي، وبالنسبة لنا نحن الفلسطينيون؛ فهو صراع اجتماعي وتاريخي جذري باعتباره يطال الوجود ذاته، ويواجه محاولات لا حصر لها، لإخراج هذا الوجود من أنساق تطوره الطبيعي وإخضاعه لخدمة المشروع المعادي.

بناءً على ما تقدم، فإن اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقات، وعملية التسوية السياسية وفق الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية برمتها، وفي ظل موازين القوى المُختلة بالمطلق لصالح تلك الرؤية، بكل ما حملته وجسدته من مخاطر، ليس أكثر من مرحلة عابرة في الصراع قد تطول أو تقصر، دون أن يعني ذلك التقليل من ثقل الأضرار والمصاعب التي حملتها تلك الاتفاقيات أو الاستخفاف بنتائجها؛ فهي شكلت مرحلة نوعية في الصراع؛ تبدلت فيها العديد من الأولويات، وتشابكت فيها الكثير من المفاهيم، وتداخلت فيها الكثير من المصالح، ورغم ما لحق بمفهوم العدو من اختلال أو غموض أو تمويه، وتشويش لمفهوم الصراع وشروطه، إلا أنه وإذا هناك من قصرَّ في معرفة جوهر المشروع الصهيوني وأخطأ في قراءة حقيقته، فإن إعادة التوازن والوضوح إلى الحقيقة التي لم تكن مختلةً أو غامضةً أو مشوشةً، بقدر ما كانت ضحية؛ اختلال وغموض وتشوش الأدوات المعرفية المستخدمة في رسم حقيقة العدو وتحليلها؛ يكون من خلال القراءة الكاملة المنهجية والصحيحة لجذر الصراع وطبيعته وجوهره واستمراريته في الزمان والمكان، بما يوفر جوابًا ملائمًا وتفسيرًا متماسكًا، وهذه القراءة يجب أن تبدأ من الحقيقة التي جرى القفز عنها وهي سنة 1948م، عندما جرى سرقة الوطن وإبادة وتشريد أصحابه الأصلانيين، ومن أراد أن يعيدها إلى سنتيّ 1916 – 1917م (أي اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور)؛ فهنا تكون قد تكاملت الحقيقة، كما تكامل المشروع المعادي في وضوح أهدافه ضد كل وطننا العربي وفي القلب من وطننا الفلسطيني.

المراجع:

(1) نايف حواتمة وقيس عبد الكريم: البرنامج المرحلي 1973-1974، شركة التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، ط.1، 2002، ص 15.

(2) سميح فرسون: فلسطين والفلسطينيون، ترجمة: عطا عبد الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.1، 2003، ص 396.

[1](3) حيدر عيد: نهاية أيديولوجيا المرحلية: ما بعد “المشروع الوطني” الفلسطيني، مجلة الهدف، العدد (21) رقميًا (1495) بالتسلسل، فلسطين، كانون أول/ديسمبر 2020، ص 38.

(4) عصام عدوان: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 1958 -1968، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط.1، 2010، ص 256.

(5) هاني الحسن: محاضرة أمام جمهور “الجمعية الراديكالية” في لندن، جريدة اليوم السابع، باريس، 8/1/1990، ص 20-21.

(6) شاكر جرار: هكذا تكلّم غالب: في نقد قيادة الثورة الفلسطينية، موقع حبر، 19 كانون الأول 2017:

https://www.7iber.com/politics-economics/thus-spoke-ghalib-halasa

(7) رشيد الخالدي: القفص الحديدي: قصة الصراع الفلسطيني لإقامة دولة، ترجمة: هشام عبدالله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.1، 2008، ص229.

(8) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : البديل الثوري لمشروع الدولة الفلسطينية التصفوي، د.ت، ص4.

(9) غازي الصوراني: الصهيونية والمسألة اليهودية والصراع العربي الصهيوني وسبل المجابهة، بوابة الهدف الإخبارية، 16 يوليو 2022: https://hadfnews.ps/post/102898

(10) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: مرجع سبق ذكره، ص5.

(11) محمود فنون: بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: رؤية نقدية، مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية، رام الله، 2018، ص 25-26.

(12) غازي الصوراني: حول مفهوم الهوية ربطًا بمسألتي الوطنية والقومية، بوابة الهدف الإخبارية، 21 نوفمبر 2022:

https://hadfnews.ps/post/109423/%D8%AD%D9%88%D9%84-